ntes, no se disponían de tantos medicamentos para sanar las enfermedades, y en muchos pueblos de La Mancha el acceso a la botica y al médico no estaba al alcance de todos. Por otra parte, no existía la Seguridad Social, y cuando se implantó no estaba generalizada para toda la ciudadanía. Las gentes temían la enfermedad, que muchas veces suponía la ruina para muchas familias. Se vivía siempre con el temor, ahorrando y ahorrando de lo que no se tenía, por si acaso llegaban —que Dios no quisiera— los males.

Las enfermedades, como ahora, eran muchas, aunque la gente normal no las reconocía ni por sus síntomas ni por sus nombres; se moría uno porque sí, por un dolor, por un mal aire, de repente...

Botica

Botica

En Criptana, en tiempos pasados, causas de mortandad en orden de importancia (en algunos casos con curiosa denominación) eran: alferecía (tipo de epilepsia con convulsiones y pérdida de conocimiento), calentura, no lactar, diarrea, pulmonía, tercianas (calentura intermitente que repite cada tres días), dolor de costado, viruela, perlesia (parálisis de diferentes partes del cuerpo), dolor de estómago, tabardillo (enfermedad infecto-contagiosa que afecta al sistema nervioso y a la sangre), detención de orina, afecto al pecho, carbunco, demencia, vómitos. hidropesia (acumulación anormal de humor seroso en diferentes partes del cuerpo), quemaduras, tisis, opilación (supresión del flujo menstrual), sobreparto, tabes (afección de origen sifilítico), de repente, escarlatina, herpes, accidentes (en su mayoría, vuelcos de carros), resfriado, quebrancia (hernia). echar sangre por la boca, garrotillo, erisipela negra y pasmo (forma de llamar al catarro).

La puesta en práctica de la vacuna contra la viruela, introducida en España en 1800 y de forma masiva a partir de 1805, evitó muchas muertes. Pero el desbarajuste producido por la guerra de la Independencia interrumpió ese proceso, que cayó en descrédito. Aún en 1866 casi el 60 % de los nacidos quedaba sin vacunar.

Vacuna contra la viruela

Vacuna contra la viruela

No siempre era posible tener médico en los pueblos, y muchas veces se recurría a personas no tituladas, a quienes las autoridades concedían licencia temporal para ejercer.

En Criptana existió el llamado Hospital de San Bartolomé, ubicado donde ahora se levanta el Teatro Cervantes, fundado a principios del siglo XVI y regido por una cofradía. Se sabe que en 1537 disponía de tres camas con sus correspondientes jergas y mantas, además de sábanas y dos frazadas (mantas peludas). En la cocina había una caldera, una sartén y un asador. El hospitalero tenía dos habitaciones, una para dormitorio y otra para cocina, y en la parte de atrás se abría un corral amplio con pozo. Atendía a pobres enfermos, con una economía más bien precaria, condición que en algo mejoró al recibir en 1814 el legado de 187 fanegas de tierra agrícola del eclesiástico D. Julián Blas de Salcedo, natural y vecino de Criptana, y cuya familia provenía del pueblo conquense de Tresjuncos. Pariente de este gran benefactor era Gabino Sánchez, padre a su vez de Asun, Bautista (el de las pinturas) y mi amigo Pepe Sánchez Olivares, que vivían en la calle de la Virgen. Don Julián está enterrado en Criptana, en un bello panteón a la entrada del cementerio.

Aquí estuvo el Hospital de San Bartolomé

Aquí estuvo el Hospital de San Bartolomé

No fue el único, pues en la misma época se fundó el Hospital de Santa María, igualmente de beneficencia, pero que duró muy poco tiempo.

En 1537 se abrió otro hospital, el de Nuestra Señora, a cargo del concejo (el ayuntamiento), con otras tres camas. El edificio, del que no se sabe ubicación, contaba con vivienda del hospitalero, un aposento para clérigos viajeros, una habitación con chimenea para calentarse los pobres, otros dos cuartos para las camas de los acogidos y también un corral con un pozo. Y tenía posesiones de tierras de labor en los caminos de Alcázar y Socuéllamos y en el paraje de los Parrales, que daban renta suficiente para su mantenimiento.

A mediados del siglo XVI, el hospital de San Bartolomé había dejado de ser gestionado por su cofradía y pasó a depender del Concejo, y también se sumaron otros dos procedentes de donaciones particulares, el de San Juan, en una casa legada a su muerte por Alonso López Tardío, vecino de la villa, y el del Corpus Christi, dejado por otro vecino, Julián Sánchez, que solo permitía la acogida de clérigos y religiosos viandantes por un máximo de tres días, tiempo suficiente para reponerse del cansancio o enfermedad.

Ya en plena segunda mitad del siglo XVI, el Hospital de Nuestra Señora se unificó con el de San Bartolomé, pues no tenía sentido que el concejo mantuviera los dos, duplicando servicio y gasto, y también lo hizo el particular del Corpus Christi. Del Hospital de San Juan, poco se sabe, salvo que también sucumbió por aquellos años.

Todos estos antiguos hospitales eran muy distintos a lo que su nombre hoy nos sugiere; servían en realidad para albergue de pobres y viajeros, con una atención sanitaria de lo más elemental. Y de todos los que hubo en Criptana, el único que ha llegado a nuestros días es el de San Bartolomé, aunque con otro nombre y muy distintas características. Al construirse el viejo Teatro Cervantes en 1907, se trasladó a otro edificio junto a la fuente del Caño y en 1910 pasó a llamarse Asilo de las Hermanitas de Ancianos Desamparados, congregación que en ese momento pasó a regentarlo. Ahora, tras una nueva mudanza, es la Residencia de Ancianos Sagrado Corazón, en la Avda. de la Hispanidad, 19, de carácter privado y regido por las citadas Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

Antiguo Asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados junto a la fuente del Caño

Antiguo Asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados junto a la fuente del Caño

otra fotografía del asilo

otra fotografía del asilo

El tratamiento a los enfermos ha cambiado mucho. Hasta los primeros años del siglo XIX pocos eran los productos utilizados. Sólo la quina se había empleado de forma masiva en algunas ocasiones, y en la mayoría de los casos se habían seguido terapias de tan dudoso efecto como la sangría. Cuando se tenía fiebre, por ejemplo, lo primero que recomendaban era abrigarse con mantas y mantas. para sudar. El resultado era deshidratar a los pacientes, que quedaban sin ningún tipo de defensas. Hoy, la medicina invita a todo lo contrario.

la quinina y las sangrías

la quinina y las sangrías

Cuando mi padre tenía cuatro o cinco años, mi abuela Venancia estuvo a punto de morir de una erisipela, con casi seguridad erróneamente tratada, incluso se despidió de todos, creyendo que acababan sus días.

Por los años cuarenta del pasado siglo aparecieron las sulfamidas, y una década después ya estaba en pleno uso la penicilina, que tantas vidas ha salvado.

Una hermana de mi padre, Felicidad, aquejada de tuberculosis, murió en 1945 muy joven, a los veinte años, a pesar de que mi abuelo Domingo la llevó a todos los médicos y trajo para ella desde Madrid (la primera vez que se aplicaba en Criptana) grandes estuches de corcho con la ansiada penicilina comprada de estraperlo.

Mi tía Felicidad y los primeros frascos de penicilina

Mi tía Felicidad y los primeros frascos de penicilina

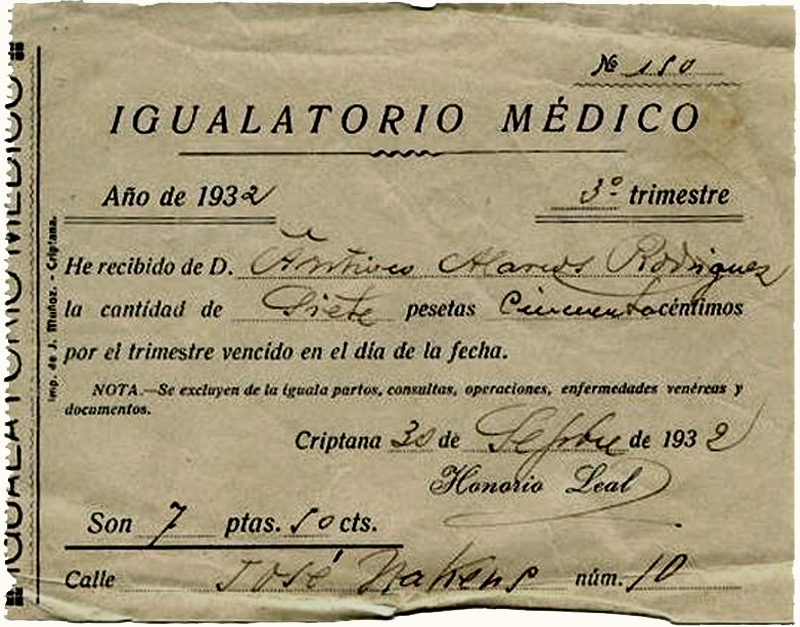

Con el médico era muy corriente hacer una iguala, que era una cantidad fija al año por la atención, y que dependía del número de personas en la casa. Como el dinero escaseaba, muchos labradores incluso pagaban en alguna ocasión con especies: unos pollos, unos quesos, un cordero... Como en los pueblos no había especialistas, ellos resolvían todos los males, incluso no era raro verles enfrascados en pequeñas operaciones de cirugía. O en grandes..., como a mi abuelo Domingo, que lo operó del estómago don José Minguijón, su amigo, que era médico y también bodeguero, y un tal Zapata, conocido suyo y médico cirujano, y en la misma casa de mi abuelo, encima de una mesa.

Recibo de iguala de mi abuelo Antioco con don Honorio Leal

Recibo de iguala de mi abuelo Antioco con don Honorio Leal

La extirpación de las amígdalas se realizaba en la propia casa o en la del médico, sin anestesia que valga, con una palangana sobre las piernas y una toalla sobre el cuello y pecho. A pelo...

Extirpación de amígdalas

Extirpación de amígdalas

Antigua gillotina para extirpación de amígdalas

Antigua gillotina para extirpación de amígdalas

Nuestro médico de siempre en Criptana fue don Honorio, una persona muy atenta, sabia y muy agradable en el trato. No ponía ningún reparo en visitar a los enfermos a cualquier hora en sus casas —creo que incluso le gustaba—, sin prisas, dando conversación y preguntando por toda la familia. El recuerdo que tengo de él es el de un hombre bueno. Antes de marcharse se lavaba cuidadosa y ceremoniosamente las manos con jabón en una palangana con agua caliente. Otros médicos también muy queridos por aquella época fueron don Salvador Martínez, don Manuel Torres, don Antonio Ortiz, don Julián Esteso y más tarde don Dámaso.

Don Honorio Leal y don Dámaso Alegre

Don Honorio Leal y don Dámaso Alegre

En las boticas —recuerdo haberlo oído a personas mayores—, no existían tampoco las horas. Cuando alguien llegaba con una receta, la medicina tenía que prepararse allí mismo a base de mortero, alambique, filtro, lamparilla y componentes que el médico indicaba.

Rebotica en donde se elaboraban fórmulas magistrales

Rebotica en donde se elaboraban fórmulas magistrales

Los hijos no se tenían como ahora en los hospitales, con todo tipo de cuidados médicos; antes nuestras madres daban a luz en las propias casas, donde ya se tenía preparado un buen puchero de caldo de gallina y abundante provisión de tortas y bizcochos, y con el único recurso sanitario de esmerar el aseo, ollas de agua hirviendo y lienzos limpios, atendidas por una partera, sin estudios, pero muy hábiles en estos menesteres por su experiencia. Muy recordada en Criptana fue la María Ignacia.

Luego hubo comadronas, como doña Pere (Peregrina), doña Adela y doña Aurelia. Se presentaban en la casa antes del parto y lo preparaban todo. Sólo se llamaba al médico si la cosa venía muy mal. A veces, cuando existían complicaciones, la situación podía llegar a ser dramática tanto para la madre como para el bebé.

La madre de Trini, mi esposa, tan conocida en Criptana como La Chata Badía, murió de un mal parto, quizá causado por una caída unos meses antes del alumbramiento, y también murió el bebé que esperaban. Los dejó a todos, los seis hijos, y también al padre, huérfanos.

Antes había mucha mortalidad infantil. Al no existir antibióticos, el mal se cebaba en cuerpos tan indefensos sin mucha posibilidad de contraatacarlo. Por otra parte, la higiene era menor y las típicas enfermedades infantiles, hoy casi desaparecidas gracias a las vacunaciones generalizadas, entonces eran también una gran causa de mortandad. Mi generación es la de la poliomielitis, la polio, con gran número de afectados, y la de la vacuna de la viruela, la única que nos pusieron entonces, y que a todos nos dejo la clásica marca en brazos o muslos.

Mi madre tuvo seis hijos, dos chicas y cuatro chicos. Las chicas, desgraciadamente, murieron al poco tiempo de nacer. La primera de ellas, segunda en nacer de los hermanos, en plena posguerra, estaba tal mal que mis padres decidieron llevarla a Madrid a un especialista. Allí se murió la pobrecita. Y mi madre tuvo el valor de traérsela muerta en el tren, arropada en la toquilla, sin que nadie se diera cuenta. Nada más llegar pasaron por casa de don Honorio, que les hizo el gran favor de extenderles el certificado de defunción. Con la otra mi madre sufrió también mucho. Era su gran esperanza y tardó tiempo en recuperarse del inmenso dolor.

Esperanza Badía, madre de mi mujer, y Flor Alarcos, mi madre

Esperanza Badía, madre de mi mujer, y Flor Alarcos, mi madre

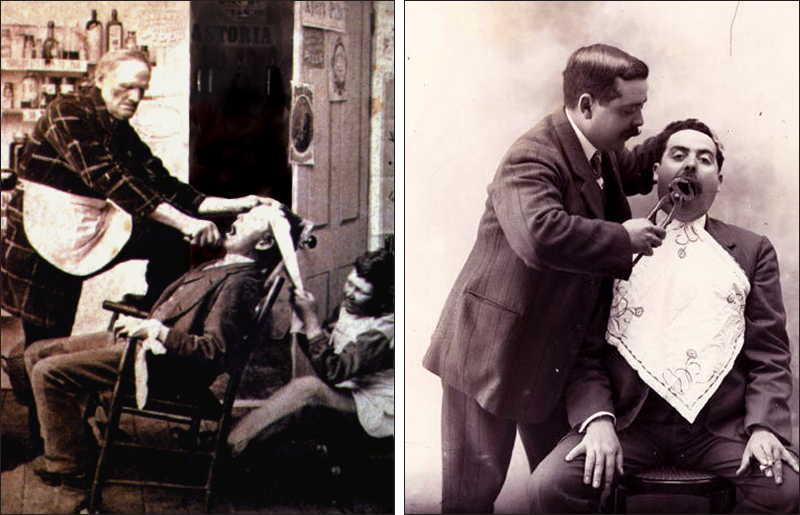

Al dentista se recurría cuando ya no se podía aguantar más el dolor y con flemones tremendos. Y la bronca que te esperaba, claro, por parte de don Horacio del Barco era de cuidado. Tenía la clínica al lado del teatro Cervantes, y otra en Alcázar. Luego vino Valiño, que compro la casa a mi mujer y sus hermanos en la calle Murcia, y que también era médico de niños.

Sacamuelas de otros tiempos

Sacamuelas de otros tiempos

Practicantes titulados los había, que hacían curas y ponían inyecciones, indiciones como algunos decían. Los más antiguos que recuerdo: Aranda, que se marchó pronto del pueblo, y Sánchez Calcerrada Bisturí, compañero de esperanzas y luego de infortunios de mi abuelo Antioco en el Ayuntamiento de la última y malograda aventura republicana; también, Ventura, Julianete, Avelino, Ramón Orduña o Silveria Bastante, enfermera titulada que luego trabajó en el hospital de Alcázar.

Pero existían personas —preferentemente mujeres—, que sin ninguna preparación, sólo la destreza en poner pinchazos, les hacían la competencia. Entre otras, La Apolonia, La Poli o La Angelilla la Moquita. En mi casa llamábamos a "la María la que pincha", que tenía una doble vida, pues su otro menester era el de pipera en mi misma calle, en un cajón de madera para resguardarse del frío en la esquina de la mercería Casa Valera, frente al cine Rampie. Empezó entonces a popularizarse el uso de la penicilina, que para todo servía, y "la María la que pincha" era asidua en casa para "ponernos unos frascos" a cualquiera de los hermanos. La parafernalia era tremenda antes de bajarnos los pantalones: el curioso estuche metálico de la jeringa, desplegado cuidadosamente sobre la mesa en su otro uso como infiernillo; el alcohol llameando, calentando hasta la ebullición el agua con todos los cachivaches, incluida la terrible y enorme aguja —o así me lo parecía a mí— la mezcla del agua destilada de un frasco con los polvillos antibióticos del otro; o el chirrido estridente de la sierrecilla sobre el cuello de la ampolla... Y de pronto, ¡zas!, golpe en el trasero y el irremediable banderillazo, aunque llorásemos a grito pelado, aunque saliéramos corriendo (y mi madre detrás de nosotros: "¡Te las cargao chaquetón!"). Y si nos escondíamos en el sitio más apartado.... siempre nos encontraban.

Esterilizador de jeringas y J. M. Sánchez Calcerrada

Esterilizador de jeringas y J. M. Sánchez Calcerrada

Muchas gentes recurrían a los remedios caseros, hierbas, tisanas e incluso a la milagrería, brujería y superstición: ensalmos, oraciones y aguas milagrosas, estampas del Sagrado Corazón de Jesús impresas sobre papel de fumar con las que se hacía una bolita que tragaba el enfermo y ofrendas que se pagaban con velas o con la promesa de vestir hábito durante un período de tiempo. Muchos de esas tradiciones han llegado hasta nosotros e incluso hoy en día se siguen empleando tal y como antes se hacía.

El bálsamo de Fierabrás (legendario gigante sarraceno, hijo de Balan, emir de Antioquía) era un brebaje sanalotodo cuyos ingredientes, conocidos por don Quijote, eran los siguientes: romero, sal, aceite y vinagre, más ochenta paternóster e igual número de avemarias, salves y credos.

Óigase lo que don Quijote decía a Sancho: “...no tienes más que hacer sino que cuando vieres que en alguna batalla me han partido por medio del cuerpo (como muchas veces suele acontecer), tomas bonitamente la parte del cuerpo que hubiere caído en el suelo, y con mucha sutileza, antes que la sangre se hiele, la pondrás sobre la otra mitad que quedare en la silla, advirtiendo de encajallo igualmente y al justo; luego me darás a beber solos dos tragos del bálsamo que he dicho, y verásme quedar más sano que una manzana”.

Para combatir el resfriado había varios procedimientos: uno de ellos era hacer ventosas. Se colocaba una perra gorda en el pecho y encima un algodón impregnado en alcohol encendido. Inmediatamente se ponía un vaso para taparlo y, al hacer el vacío, la carne subía para arriba inundando el vaso. Este remedio se colocaba sobre todo en el pecho para curar el mal del frío.

Otro consistía en poner papel de estraza mojado en aguarrás sobre el pecho. Pasadas unas horas el resfriado mejoraba.

Ingerir vino cocido con azúcar muy caliente y una yema de un huevo también mejoraba notablemente el constipado.

Ha sido siempre tradicional para combatirlo tomar leche casi hirviendo con miel y un chorreón de coñac. Se sudaba y se eliminaban los virus

Sin olvidar las cataplasmas de harina de linaza o de mostaza aplicadas calientes sobre el pecho. Las había incluso de venta en farmacias.

Al menor síntoma de ronquera o carraspera, te mandaban a hacer gárgaras con agua y vinagre o bicarbonato.

A los animales, sobre todo a los destinados al laboreo de la tierra, para sanarlos de un constipado se les daba a comer las camisas de las serpientes previamente hervidas y mezcladas con trozos de pan para disimular el sabor.

Para los orzuelos, lo mejor era un higo seco abierto por la mitad y puesto en el ojo. También rozarlo con una llave hueca repetidas veces para que menguara de tamaño y no molestara su picor. Algunos decían que cuando se tiene un orzuelo hay que poner tres piedras en montoncillo junto a la puerta de la casa, y cuando pasa alguien y les da una patada nos desaparece a nosotros y se lo pegamos al futbolero.

Para curar la otitis se iba con un dedal a casa de una recién parida y ésta lo llenaba con la leche de sus pechos. Luego se derramaba en el oído del afectado bajo la creencia de que el dolor lo producía un gusano allí alojado, y que al darle la leche se estaba quieto y ya no molestaba más, curándose así el malestar.

Una llave hueca para los orzuelos y un dedal de leche de mujer para matar al gusano de la otitis

Una llave hueca para los orzuelos y un dedal de leche de mujer para matar al gusano de la otitis

Las heridas se cicatrizaban con zullón de lobo. Se trataba de un hongo o seta que crecía en el monte, llamado así porque semejaba el excremento de un lobo. En su interior contenía un polvo que si se derramaba en las heridas hacía las veces de astringente, curándolas y cicatrizándolas en un tiempo récord. También con telarañas. Y estando en el campo, el mejor remedio para desinfectarlas era lavarlas con la propia orina.

Para las escoceduras o roces en la piel, pero sin llegar a tener herida, se empleaba el aceite de freír un conejo. La grasa que soltaba junto con el aceite de oliva frito era una buena pomada para curar las escoceduras y calmar su dolor.

Aceite de freír conejo para las escoceduras

Aceite de freír conejo para las escoceduras

Para una contusión lo mejor era dar friegas (masajes en la zona del cuerpo que se tenía dolorida) con alcohol de romero.

Para el dolor de tripa se recurría a que un gemelo te tocara el vientre o tomar una infusión de anís estrellado.

Y si se trataba de animales de laboreo, se llevaban a las pocilgas de los cerdos para que allí se revolcasen y tumbasen, que así se les iba el dolor de tripa.

Para el estreñimiento, unas buenas cucharas de aceite de oliva, de ricino o un trago de Agua de Carabaña, dejaban el cuerpo como un reloj.

Remedios para el estreñimiento y las contusiones

Remedios para el estreñimiento y las contusiones

El rechinar de dientes cuando se dormía, se decía que era un síntoma de tener lombrices. El tratamiento consistía en coger una vedija de lana, empaparla en aceite, e introducirla, claro, por el ojete.

Para el mal de ojo existía una famosa oración que muchas mujeres de los pueblos sabían y recitaban como un ritual, principalmente a niños pequeños que se decía que habían sido aojados y que por eso lloraban o estaban molestos. El ritual consistía en mojar el dedo corazón en aceite y luego dejar caer una gota en un vaso de agua. Si ésta se deshacía era señal de estar aojado y procedía recitar la oración. Siempre tenían que ser mujeres, y haberla aprendido un Viernes Santo: (Nombre del afectado/a), unos ojos te han hecho mal, tres te habrán de sanar: Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Si es en la cabeza, santa Elena; si es en el cuerpo, el Santísimo Sacramento; si es en los pies, los ángeles treinta y tres. Como estas palabras son tuyas y verdaderas, Dios te quite todo el mal que tuvieras (tres veces).

Si alguien no nos "mira bien", deseándonos lo peor, la energía proyectada llegará en forma de mal de ojo; todo nos irá mal

Si alguien no nos "mira bien", deseándonos lo peor, la energía proyectada llegará en forma de mal de ojo; todo nos irá mal

La manzanilla, además de digestiva después de las comidas, se usaba —y sigue siendo eficiente— para lavar los ojos irritados.

Para eliminar las verrugas se frotaban con corteza de cerdo cruda durante dos minutos. Después la corteza se tiraba a un tejado y no te podías mojar la zona en tres días.

Para el dolor de garganta se tomaba una infusión con cuatro o cinco hojas de laurel, miel y limón. También, sujetando una patata recién cocida en el cuello mediante un pañuelo o servilleta.

La patata se usaba igualmente, en este caso y cortada por la mitad, para aliviar las quemaduras

Para las picaduras de avispa, se frotaban con barro mojado en saliva y acto seguido bajaba la hinchazón.

Una moneda servía para aliviar el dolor de los golpes en la cabeza; se apretaba fuertemente contra el chichón y desaparecía.

Para que desapareciera el hipo de los bebés mojaban con saliva un trocito de lana de su mantilla y se lo pegaban en la frente.

Patata para las quemaduras, monedas para los chichones y trocito de lana para el hipo

Patata para las quemaduras, monedas para los chichones y trocito de lana para el hipo

En todas partes había curanderos o sanadores que afirmaban sanar cualquier enfermedad, incluido el dichoso mal de ojo. Componían huesos rotos o dislocados y arreglaban los cuerpos maltrechos por torceduras, sobreesfuerzos o contusiones con la única ayuda de la pericia de sus manos, sus oraciones, sus imágenes milagreras, sus supersticiones y alguna que otra pócima más o menos medicinal. Gozaban de la confianza y el fervor popular y a veces ejercían su trabajo de forma ambulante, de paso por pueblos y ciudades.

Para curar las verrugas el curandero hacía tantas cruces con hojas de olivo como verrugas tenía el paciente. Después rezaba o invocaba algún tipo de ritual. Para el culebrillo o herpes zóster, enfermedad vírica que afecta los trayectos nerviosos y que produce una erupción cutánea localizada, a veces muy dolorosa, también se ofrecía una curación mágica: hacer nueve paquetes con paja de avena y quemar cada día uno de los paquetes.

Sanador que curaba con vasos de agua previo pago de la voluntad

Sanador que curaba con vasos de agua previo pago de la voluntad

Para la fiebre terciana había un ritual muy curioso. El afectado tenía que coger un puñado de sal y recitar sobre un pozo: Buenos días señor Salomón, / tercianas traigo, tercianas son. / Aquí las dejo, ¡quede usted con Dios! Tiraba a continuación el puñado de sal en el pozo y salía corriendo sin mirar para atrás, si miraban la cura no tendría efecto.

En Criptana era muy apreciada La Gavilla, que tenía cierto don para remediar torceduras, contusiones, dolores lumbares y de ciática e incluso fracturas, y no menos, La Julianeta y Josefa La Macarena.

En la antigüedad se pensaba que en el organismo había cuatro fluidos básicos llamados humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Cuando los humores estaban en proporciones debidas, la persona gozaba de una buena salud, pero cuando se desequilibraban estaba enferma. Y ya el famoso medico griego Hipócrates recomendaba la sangría artificial como un remedio salvador para eliminar del cuerpo los malos humores.

En la edad media, el arte del cirujano no se adquiría a base de estudios universitarios; se conseguía en íntimo emparentamiento con el oficio de barbero o practicando con algún maestro curandero. Es así, que los sacamuelas, batidores de cataratas, matasanos, y sanadores deambulaban de feria en feria proclamando su destreza. Por eso, los barberos, en muchos pueblos de La Mancha hasta bien entrado el siglo XX, además de su oficio de cortar el pelo y afeitar, hacían sangrías, aplicaban sanguijuelas, sacaban muelas y dientes, y ponían ventosas, vejigatorios, clísteres, etc.

Precisamente, la bacía que don Quijote arrebata a un barbero, creyendo apoderarse del famoso yelmo de Mambrino, era el instrumento que utilizaban para las sangrías y para cortar la barba.

Bacía de barbero que creyó yelmo de Mambrino Don Quijote

Bacía de barbero que creyó yelmo de Mambrino Don Quijote