ara los que nacimos en la década de los 40 o de los 50 del pasado siglo, la casa hundía, en el testero del Pozo Hondo, era todo un icono en Campo de Criptana. Una magnífica y señorial casa, muy parecida en su aspecto exterior a la de los Henríquez de Luna de la calle Castillo, la que durante tantos años albergó en sus bajos el Banco Español de Crédito. Fue construida por un maestro albañil apodado El Tonto, que por la magnífica obra realizada, distaba mucho de serlo. A pesar de su espectacularidad, si parece —y es el único pero— que tenía problemas de estabilidad en los cimientos.

Era propiedad de doña Remedios Baillo, fallecida en1954, casada con don Luis Barreiro, que murió muchos años antes, en 1932. Sus cuerpos reposan en un suntuoso panteón en el Cementerio Municipal.

Casa de doña Remedios Baillo, la casa hundía, en el Pozo Hondo

Casa de doña Remedios Baillo, la casa hundía, en el Pozo Hondo

Doña Remedios era sobrina de don Ramón Baillo de la Beldad y Marañón, VII conde de las Cabezuelas. A nombre del único hijo de doña Remedios puso precisamente el Conde unos terrenos que tenía en la calle del Convento, lindando con el Pozo Hondo, para que edificaran una gran mansión. Cuando empiezan las obras murió don Luis, el marido, y ella se fue a vivir a Alcázar, aunque desde allí controlaba la continuación de la casa. Pero al poco tiempo murió también su único hijo, y doña Remedios, algo ya desequilibrada, paró la obra a punto de finalizarse y la dejó abandonada. Su unión unos años después con un señor de Alcázar, fue el detonante para que la Casa Condal de las Cabezuelas intentara recuperar la antigua propiedad, pero fue imposible porque ella ya la había puesto a su nombre y donado a su vez a los Frailes Franciscanos de Alcázar. No obstante, emplearon toda su autoridad para impedir que la casa se convirtiera en convento, así que los frailes se vieron obligados a venderla. El comprador, Venancio Angulo, la cedió o alquiló durante unos años, después de la Guerra Civil, para sede de la Organización Sindical franquista y luego la dejó en abandono absoluto durante muchos años. Circulaban rumores de que había fantasmas y de que se oían ruidos de cadenas.

En 1945 cayó una gran nevada sobre Criptana y se hundieron muchas cuevas de la Sierra. Los "cueveros", al quedarse en la calle, se bajaron a esta casa abandonada a refugiarse, aumentando así su deterioro, ya que fue escenario de hogueras, hurtos y peleas.

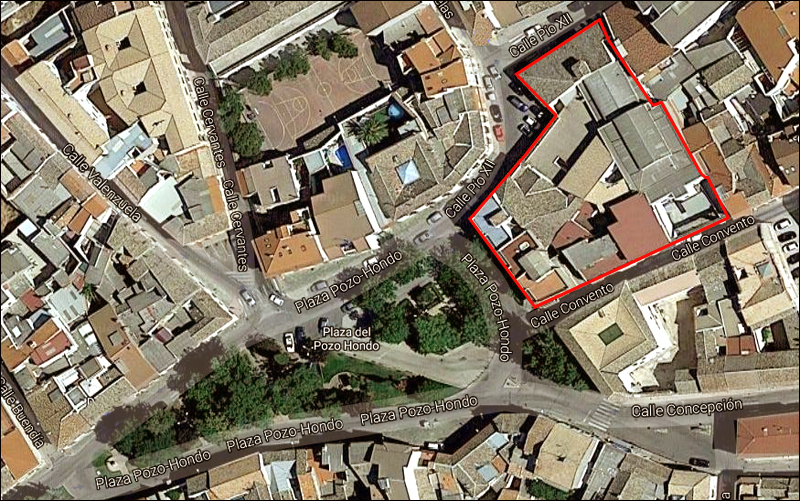

La casa era tremenda de grande, de dos plantas, con una fastuosa fachada al Pozo Hondo y articulada alrededor de un gran patio porticado cubierto con montera de cristal, y cuyas columnas sufrían el peso de las galerías acristaladas del piso superior. Del patio surgía la sensacional escalera de mármol, que se bifurcaba en dos tramos, a derecha e izquierda, a partir de un rellano a media altura. La zona de servidumbre para criados, gañanes, cuadras, almacenes de aperos de labranza, múltiples cámaras y un enorme corral (presumiblemente también con jardín) se extendía por la calle del Convento y la actual de Pío XII.

Recreación de la escalera de la casa de doña Remedios Baillo, la casa hundía

Recreación de la escalera de la casa de doña Remedios Baillo, la casa hundía

Dio para que en sus terrenos se instalara el Mercado Municipal de Abastos y en la actualidad varios edificios de viviendas y dependencias municipales.

Incluso albergó la primera discoteca de Criptana, el Salón Hidalgo (el Salón del "Zurdo"), en la segunda planta del edificio de la rinconera de la calle Pío XII.

Enorme solar de la casa hundía que ha dado lugar a varias edificaciones

Enorme solar de la casa hundía que ha dado lugar a varias edificaciones

Construcciones actuales en la antigua casa de doña Remedios

Construcciones actuales en la antigua casa de doña Remedios

Hasta mí ha llegado el relato de un tal Pedro, que en nombre de sus compañeros describe lo que les ocurrió en la casa hundía allá por el final de los años 50, y que transcribo tal cual:

Una aventura con la casa hundía al fondo

Soy Pedro, y mis amigos Richi, José María, Ramón y Justi me ha encargado que describa minuciosamente todo cuanto nos sucedió en la casa hundía cuando éramos chicos. Nunca lo hemos contado, pero ahora, después de tantos años transcurridos, es hora de hacerlo.

Soy Pedro, y mis amigos...

Soy Pedro, y mis amigos...

Por aquel entonces, finales de los años 50, estudiábamos el Bachillerato en el Colegio Teresiano y sólo teníamos tiempo libre —cómo han cambiado los tiempos— los sábados por la tarde. Y fue precisamente en dos sábados seguidos cuando se fraguó la "aventura", de la que no estamos de ninguna manera orgullosos, pero sí sentimos, no sin rubor, un cierto puntillo de arrogancia por el feliz desenlace que tuvo gracias a nuestra valentía y decisión, o quizá al miedo que pasamos, que hace sacar fuerzas de no se sabe dónde.

Existía en Criptana una vieja mansión deshabitada y medio en ruinas —por la casa hundía se conocía—, en cuyos corrales había crecido la maleza silvestre a tan elevada altura y con tanto espesor, que era el sitio ideal para allí sentirnos en la jungla o en las selvas tropicales que veíamos en el cine.

Nos colábamos a la casa por un pequeño balconcillo, no demasiado alto, en la zona de la servidumbre, por el lateral de la calle del Convento, casi frente a la puerta del antiguo Teresiano. Trepábamos por una soga que previamente uno de nosotros, encaramado a hombros, ataba a los barrotes. Luego, operarios del ayuntamiento lo tapiaron y tuvimos que ingeniárnosla para doblar los hierros de un ventanuco de cuadra en ese mismo lado —era el menos transitado—, de tal modo que el "arreglo" no llamara mucho la atención pero sí permitiera el paso, haciendo ejercicios de contorsionismo, de nuestros cuerpos. A la pocas semanas alguien menos cuidadoso —no éramos los únicos que entrábamos— arrancó los hierros de cuajo, posibilitando el paso con toda facilidad, incluso de una persona mayor.

Un balconcillo y un ventanuco como por los que entraban Pedro y sus amigos en la casa hundía

Un balconcillo y un ventanuco como por los que entraban Pedro y sus amigos en la casa hundía

Lo de imitar a Sandokán o a Tarzan —algunos más a la mona Chita— no dio mucho de sí, y pronto pasamos a otro entretenimiento menos lúdico y más rentable económicamente para nuestros arruchados bolsillos de chicos de posguerra: el asalto a todo aquello que pudiera tener valor en manos de un chatarrero.

Lo habíamos planeado durante toda la semana, y por fin, el sábado, nos juntamos a las cuatro de la tarde en los futbolines del Feliso, en la calle de la Virgen, con la falta de mi primo Ramón, que no pudo venir.

En un instante nos presentamos en el Pozo Hondo, y sigilosamente, vigilando que nadie nos viera, nos colamos a la casa hundía. Las pretensiones eran claras: coger todos los conductores eléctricos que pudiéramos, labor no muy difícil, pues entonces los cables (trenzados y con funda textil sobre otra de goma) no iban empotrados en tubos, los instalaban directamente sobre las paredes sujetos con pequeños aisladores de porcelana.

Tras entrar sigilosamente, la pretensión era arramplar con todo el cobre y plomo que vieran

Tras entrar sigilosamente, la pretensión era arramplar con todo el cobre y plomo que vieran

No tardamos mucho en acabar la tarea, ya que algunas habitaciones presentaban evidentes signos de haber sido desvalijadas con anterioridad. Cañerías de plomo también conseguimos, pero ocurría lo mismo: alguien se nos había adelantado. Y como era temprano, jugamos un poco en los corrales y luego, investigando en el piso de arriba, decidimos subir al tejado a través de una trampilla que se abría en el techo de una estrecha galería.

Jugaban en los corrales, llenos de maleza, sintiéndose en la jungla o en las selvas tropicales que veían en el cine.

Jugaban en los corrales, llenos de maleza, sintiéndose en la jungla o en las selvas tropicales que veían en el cine.

Richi, que ya lo había hecho otras veces, nos explico cómo hacerlo: utilizando tres hojas de ventana que por el suelo se encontraban, apoyadas unas con otras y sobre las paredes, en ziz–zaz, improvisando una especie de escalera. Así lo hicimos, y al abrir la trampilla, se nos ofreció a la vista lo que algunos llaman el piso muerto, por debajo del tejado, que con su inclinación correspondiente dejaba un espacio de unos tres metros junto a la cúspide de las cerchas triangulares y muy poco junto a los aleros. Richi nos indicó también que sólo podíamos andar por encima de los maderos de las vigas, ya que lo que parecía suelo era el techo de cielo raso de las habitaciones, planchas de caña enyesadas.

Con la ayuda de tres hojas de ventanas en zig-zag, y a traves de una trampilla en el suelo raso, se encaramaron al tejado

Con la ayuda de tres hojas de ventanas en zig-zag, y a traves de una trampilla en el suelo raso, se encaramaron al tejado

Con mucha precaución y cuidado, pero con su pizca de osadía, pues saltábamos de unas vigas a otras, llegamos hasta una puerta, y a través de ella, a la montera del patio central de la casa, sobre el que se vertebraba todo el edificio, y desde ella al tejado.

Tumbados sobre las tejas, teníamos todo el pueblo alrededor, y casi tocábamos con las manos la tremenda mole de la iglesia, casi recién inaugurada y aún sin la torre. Realmente se veía todo muy bonito, pero no estuvimos mucho tiempo, pues ya era media tarde. Sí descubrimos que la bajada podía ser más sencilla por unos peldaños de hierro embutidos en uno de los muros, y que servían para subir hasta el pararrayos paralelamente a la línea de puesta a tierra, en nuestro caso para llegar hasta el corral.

Recogimos rápidamente en un saco que habíamos llevado para tal fin el producto de nuestro saqueo, y por el mismo ventanuco que habíamos utilizado para entrar salimos a la calle y nos dirigimos a las eras del Pozo Hondo. Y allí, en un cuartillo apartado, y con la ayuda de un frasco de gasolina que también portábamos y unos trapos, quemamos los cables para eliminar todo resto de material aislante.

Ya anocheciendo para ampararnos en la oscuridad, nos encaminamos hacia el pueblo. Antes de llegar a las escuelas del Pozo Hondo, saltamos el arrollo profundo que por allí existía, pasamos por la era de Paco El Carnicero y, llegando a la yesería de Licerio, enfilamos hacia arriba pegados a las tapias de los cercaos, hasta la calle Alcázar, y luego a la de la Luna, donde en una chatarrería, después de mucho regatear y de que probablemente nos engasen en el peso con una romana trucada, nos dieron 125 pesetas. ¡No se había dado mal la tarde!

Ya anocheciendo, llegaron cerca del Colegio del Pozo Hondo, saltaron el profundo arroyo y...

Ya anocheciendo, llegaron cerca del Colegio del Pozo Hondo, saltaron el profundo arroyo y...

...bordeando la yesería de Licerio se encaminaron hasta el chatarrero

...bordeando la yesería de Licerio se encaminaron hasta el chatarrero

En la Plaza, sentados en un banco, hicimos el reparto: a 31 pesetas y sobraba una.

En el puesto de la Dacia compramos cada uno lo que nos apeteció: cigarrillos sueltos, caramelos, pipas, zara...

Luego tortas y chocolatinas en La Pradilla, frente al Teatro Cervantes, y despues de tontear un poquito con su hija, la Candy, nos sentamos en las escaleras de la iglesia para dar buena cuenta de ello.

En la Plaza, sentados en las escaleras de la iglesia, dieron buena cuenta de las chucherías que compraron

En la Plaza, sentados en las escaleras de la iglesia, dieron buena cuenta de las chucherías que compraron

Aquella noche, cuando llegué a casa, mi madre me echó una bronca de mucho cuidado por llevar la ropa tiznada por la fogata de los cables y oliendo a hollín como un gitano. A duras penas pude explicar —mintiendo— que había estado quemando unas tobas junto a la vía del tren. Aunque no era nada bueno lo que decía, al menos no se enteró de lo otro.

Mi madre me daba todos los días una peseta para que comprara cuatro churros y fuera comiéndomelos en el camino hacia el cole, el Teresiano, que estaba entonces más allá de los pozos de la calle del Cristo. Ese mismo año había sido el traslado, después de pasar un curso en los locales que fueron de Falange y luego de la OJE, al final de la calle Álvarez de Castro. El lunes, tras la aventura sabatina, había tanta gente en la churrería de la Plaza que llegué tarde al colegio.

Aquí estuvo el Colegio Teresiano, al final de la calle del Cristo

Aquí estuvo el Colegio Teresiano, al final de la calle del Cristo

Nada más entrar, Don Venancio, nuestro profe más carismático y que a mí tanto me apreciaba, mirándome de arriba abajo, amagando darme un bofetón, me espetó con muy malas pulgas:

—Pedro, póngase de rodillas en cruz, junto a la tarima.

Lo siguiente no fue amago. Me soltó tal sopapo que me tiro al suelo y creo que aún me duele el oído después de tantos años.

—¿Sabrás por qué estás aquí?

Medio confuso con el golpe, no acertaba a comprender... No podía tener una reacción tan violenta por sólo llegar tarde. Y además entraban otros chicos y no pasaba nada. Pero sí lo hizo José María, y éste sí que no se escapó.

Don Venancio le soltó tal sopapo a Pedro que lo tiró al suelo, y lo mismo hizo con José María

Don Venancio le soltó tal sopapo a Pedro que lo tiró al suelo, y lo mismo hizo con José María

¿Habrá sido por...?, pensé. Pero no, Justi y Richi estaban tranquilamente sentados en sus bancos.

—Al despacho del director —gritó de nuevo don Venancio, mientras le soltaba a José María un trabucazo y nos arrastraba a los dos por las orejas.

— Adelante, adelante, parejita feliz —invitó con toda la sorna del mundo a pasar don Francisco Flores, el director—, así que robando..., ya os enseñaré yo —continuó, pareciendo estar al corriente de los hechos—, pero a base de palo.

José María y yo nos mirábamos sin saber qué decir ni qué pensar...

—Mire usted —aclaró don Venancio—, que voy esta mañana a comprar tabaco a la tiendecilla que hay frente al Teatro, y la buena señora me dice que estos dos sinvergüenzas le robaron unas tortas el sábado pasado. ¡Esto no tiene perdón de Dios!

Sin terminar la frase ya nos había soltado un guantazo a cada uno.

—Pero..., don Venancio, si yo..., si nosotros no hemos hecho eso, no hemos quitado nada —le dije medio llorando—, habrá sido una confusión.

Caían los bofetones por todos los lados

Caían los bofetones por todos los lados

—Déjenos ir a hablar con ella se atrevió medio a balbucir José María—, todo esto hay que solucionarlo.

Tras mucho llorar e insistir nos dejaron.

Salimos fuera, a la sala de estudio, y yo inquiría con la mirada a Richi para que algo me esclareciera.

—En menudo lío os hemos metido —aclaró el gilipollas—, resulta que el sábado, cuando os fuisteis, volvimos Justi y yo a La Pradilla y medio en broma le dijimos que vuestras tortas no las habíais pagado.

La clásica broma pesada de Richi, sin duda, como tenía por costumbre.

Fuimos los cuatro a resolver el desaguisado y pudimos convencerla del engaño que había sufrido. Nos conocía y comprendió que no podíamos ser capaces de tal trastada. Quedó ella misma en hablar con don Venancio para que nos perdonara.

Tras los desagradables acontecimientos prometimos no tratar más con el cabronazo de Richi, pero dos días más tarde ya estábamos planeando una nueva incursión en la casa hundía.

Al sábado siguiente nos reunimos a las cuatro menos cuarto en los futbolines de Moratalla, en la calle Castillo, y ya nos acompañaba Ramón.

Al poco, entrábamos en la casa, esta vez con varios sacos y algunas herramientas, pues pensábamos dar el "golpe definitivo",

Al sábado siguiente, estaban de nuevo en la casa hundía

Al sábado siguiente, estaban de nuevo en la casa hundía

Tras una inspección ocular, descubrimos que de una de las molduras de madera cercanas a los techos —estaban casi por todas las habitaciones y pasillos— asomaban unos trozos pequeños de hilos negros. No encaramamos para llegar a ellos y, tirando, tirando —¡sorpresa!—, se desclavaba muy fácilmente un listón de madera que dejaba al descubierto la línea general de la instalación eléctrica. Metros y metros de conductores rígidos, aislados con una capa textil engomada (los llamaban hilos IKB) y de una sección bastante apreciable. ¡Éramos ricos!

Y estábamos tan ilusionados, que, alocadamente, no resistimos como hubiera sido prudente a quemarlos en las eras; lo hicimos allí, en el corral, y las llamas se elevaron casi por encima de las tapias. Aún calientes los metimos en tres grandes sacos con ayuda de palos, y estaba claro que no podríamos llevarlos al chatarrero de una vez, así que escondimos dos en el interior de una desvencijada aventadora que se encontraba en un recinto del servicio de la casa, en la zona de gañanes.

¡Eran ricos!

¡Eran ricos!

Después de hacer mil cábalas sobre lo que por aquello nos podría dar el chatarrero, continuamos con la tarea: "operación dorado" y "operación hierro", cada uno como pudiera y quisiera, y haciendo dos montoneras en el patio. Y así se quitaron: pomos de puertas y ventanas, cerraduras, bisagras, fallebas de balcones...

En esto que oímos gritos desde fuera llamando a Justi. Cesó el maremagnum que teníamos y se hizo el silencio total. Las voces nos dejaron petrificados.

Era su hermano mayor, reclamándolo para que fuera a ayudar al padre, y a regañadientes tuvo que marcharse.

La verdad, nos quedamos un poquito mosqueados. ¿Cómo el tonto el haba había dicho en casa que estábamos donde estábamos?

Pero seguimos "trabajando". A mí y a Ramón nos toco descolgar el cable del pararrayos cortándolo con una lima en el tejado, al que trepamos por las escaleras del muro que ya conocíamos. Hizo un ruido ensordecedor. Y nos disponíamos a cortarlo en trozos cuando aparecieron, con la cara demudada, Richi y José Maria.

—¡Está la policía! ¡Está la policía! Rápido, salgamos corriendo. Los hemos oído por uno de los balcones.

Dejándolo todo como estaba, volamos hasta el ventanuco y, con la poca luz que había en la cuadra, nos dimos de bruces con ellos, cuando uno ya se hallaba dentro e intentaba ayudar a hacerlo a su compañero. El topetazo fue impresionante. Los polis gritando; los "cacos" también. Ellos por los suelos; nosotros encima, en montonera. Todos sobresaltados, y posiblemente ellos más. Ni siquiera nos vieron la cara. No reconocieron quiénes éramos. Nosotros tampoco.

¡Está la policía! ¡Está la policía!

¡Está la policía! ¡Está la policía!

Como pudimos, nos desembarazamos y corrimos hacia el interior de la casa, y en el patio, en vez de subir por la escalera hacia el piso superior, donde hubiéramos tenido más posibilidades de esquivarlos, nos lanzamos por el pasillo de la izquierda, sin saber por qué, hasta el sótano, en la más completa oscuridad, y en el fondo nos acurrucamos, esperando lo peor. Una verdadera encerrona, pero ya no podíamos volver atrás.

Plano de la planta baja de la casa hundía y camino de huida al sótano

Plano de la planta baja de la casa hundía y camino de huida al sótano

Debieron tardar la pareja de policías en sobreponerse al tremendo susto, pues durante un buen rato no volvimos a saber de ellos, o quizá inspeccionaron sigilosamente por todas las dependencias hasta llegar cerca de nosotros. Por lo que decían, con buena cantidad de tacos e improperios incluidos, estaban seguros de que no habíamos huido, de que permanecíamos escondidos por algún lado. Y por la voz —¡joder!—, supimos de su identidad: Blasete el policía y El Churrero. Se les notaba muy cabreados, pero inseguros, con temor. ¡Se estaban cagando por la pata abajo! Incluso aventuraban que éramos cinco o seis, y no precisamente chicos. Y que pudiéramos hacerles frente. Al rato, oímos que uno de ellos se iba a acercar al Ayuntamiento a pedir refuerzos.

La bajada al sótano

La bajada al sótano

Se hizo el silencio, y nos imaginamos que el policía que había quedado de retén estaría en la calle vigilando el ventanuco. Nos atrevimos a hablar entre nosotros, acostumbrados ya los ojos a ver en la oscuridad, y decidimos que aquel no era mal lugar para esconderse, pero dividiéndonos por parejas, agazapados dos en el nicho que dejaba el último ventanillo de aireación del sótano y otros dos en una especie de hornacina practicada en uno de los muros, y echándonos por encima todos los trastos que pudimos. Ellos no nos verían, aunque entraran; en cambio nosotros a ellos sí. Incluso podíamos oír todo lo que se hablara en la calle. Lo milagroso era que, aun conociéndolo por haber entrado más de una vez, pudiéramos estar allí sin habernos caído en la carrera, herido o sin mojarnos, pues estaba casi lodado de trastos, lleno de polvo de años, con barro y agua en muchos rodales e infectado de ratas.

El sótano

El sótano

Nos preguntamos por qué se había enterado la policía de nuestras andanzas, y casi coincidimos en la hoguera y humareda de la quema de cables.

Al cabo de una media hora oímos que llegaba gran cantidad de gente, que quitaban la cadena que con un candado cerraba el portón de carruajes y que hacían mucho ruido para abrirla, pues seguramente estaba muy encajada.

La voz era inconfundible.

—Vosotros tres al piso de arriba. Tú conmigo, aquí abajo. Dos a las cuadras, cámaras y cocheras, y uno, tú mismo, en la calle, para vigilar que no escapen. El resto que se divida en tres grupos y acompañen.

¡Nada menos que Paco El Guardia, el jefe de la policía de Criptana dirigiendo las operaciones! Y estaban casi todos los municipales, pues a Blasete y El Churrero se habían añadido Modesto, Isidro, Chaqueta, Guaguán y Gorrufos, estos dos últimos con sus correajes blancos de guardias de tráfico.

¡Nada menos que Paco El Guardia!

¡Nada menos que Paco El Guardia!

Pero... ¿quiénes eran los otros? Al rato lo supimos, por las voces. El Flecha —¡cómo no!— y todas la cuadrilla de peones del Ayuntamiento: Calenturas, Lamparilla... Era una batida policial en toda regla. Sólo faltaba la guardia civil

—Es una banda —proseguía Paco El Guardia— y pueden ir armados, así que... si hay que sacar la pistola para echarles el alto, se saca. Vocear fuerte si veis algo, y aquí nos vemos.

Si la pretensión era realizar la batida con disimulo, todo lo contrario: retumbaba el sótano con tanta carrera por aquí, carrera por allá, golpes, vocerío...

Guardias municipales de Criptana al principio de los años 60

Guardias municipales de Criptana al principio de los años 60

Más de una larga y tensa media hora tardaron en reunirse de nuevo. Y estaban cerquísima de nosotros, junto a la cocina de la casa. Alguien reparó en el hueco que bajo la escalera principal era el acceso hasta el sótano.

—Puede que estén ahí, bajemos.

El corazón se nos salía de su sitio cuando oíamos las pisadas al bajar.

—Hijos de puta, cabrones, salir de ahí, que no sus vamos a hacer na —invitaba "amablemente" Calenturas.

—Os vamos a cortar los cojones —terciaba otro para contrarrestar.

Encendieron mecheros y cerillas, y nosotros veíamos las siniestras y agrandadas sombras que se deslizaban por los peldaños.

Si salíamos, estaba claro que nos inflaban a ostias.

Veíamos sus siniestras sombras y estaba claro que nos querían moler a palos

Veíamos sus siniestras sombras y estaba claro que nos querían moler a palos

—No puede ser que estén aquí —dijo con autoridad Paco El Guardia—, está todo atestado de trastos y además hay mucha agua. Harían falta unas linternas para ver mejor. Que alguien se acerque corriendo al Ayuntamiento.

Siguieron los insultos. Mentaron a nuestras madres y hasta a nuestras abuelas. Y allí aguantábamos sin rechistar —nos iba casi la vida en ello—, escuchando las mil y una putadas que "no nos iban a hacer".

Al rato llegó el de las linternas, y la escalera se iluminó

—Mariconazos, me cago en vuestros muertos —gritó uno, aumentando el tono de las lindezas.

Estaban casi pisándonos, pero nosotros ni "mu", sin movernos, sin hacer ningún ruido, sin carraspear ni toser, a pesar de tener la lengua seca como una alpargata. Casi sin respirar.

La escalera se iluminó y casi nos pisaban

La escalera se iluminó y casi nos pisaban

—No están aquí —sentenció El Flecha—, han debido escapar en algún descuido.

Siguieron removiendo algún trasto, ya sin ninguna convicción, y al poco se marcharon, no sin dejar de echar maldiciones.

—Que se queden dos vigilando —fue lo ultimo que oímos a Paco El Guardia antes de que se marcharan.

Casi una hora más permanecimos escondidos por temor a que nos descubrieran, y sin hablar. Cuando nos decidimos a salir, ya anocheciendo, no podíamos ni levantarnos, entumecido como teníamos todo el cuerpo. Sin hacer ruido nos acercamos hasta el ventanuco, donde habían colocado unos palos atravesados, y por fuera estaban de guardia dos policías: Modesto y Chaqueta.

Era imposible escapar; estábamos encerrados. Y el tiempo corría en contra nuestra, pues empezarían a echarnos de menos en nuestras casas.

Acordamos que dos subíamos al piso de arriba para controlar mejor por los balcones, y que dos quedarían abajo. Pero los polis seguían allí, supongo que no muy a gusto, y nosotros cada vez más nerviosos y sin saber qué hacer.

Había transcurrido casi otra hora y yo mismo vi que abandonaban el puesto y se dirigían hacia el Pozo Hondo, pero pensé que iban a estirar un poco las piernas. Era algo más; enseguida vino corriendo Richi, que estaba apostado en una ventana a la vuelta de la casa, frente a la calle de Fernández Calzuelas, para comunicarnos que los dos enfilaban hacia la Plaza sin esperar —¡cómo pudieron cometer tal error!— a otros dos que ya venían a sustituirlos y que se cruzaron con ellos por la puerta trasera del colegio de las monjas.

Abandonaban el puesto. ¡Éramos libres!

Abandonaban el puesto. ¡Éramos libres!

No lo pensamos ni un segundo, retiramos a toda velocidad como pudimos los maderos, saltamos a la calle y más que volando nos perdimos en la oscuridad calle del Convento arriba.

En mi casa estaba a la diez menos cuarto, me lavé lo mejor que pude, me cepillé la ropa cuidadosamente y, a poco más de la diez, estábamos sentados a la mesa para cenar. Nadie notó nada.